第131話 食品へのウイルス汚染対策

2025.02.01

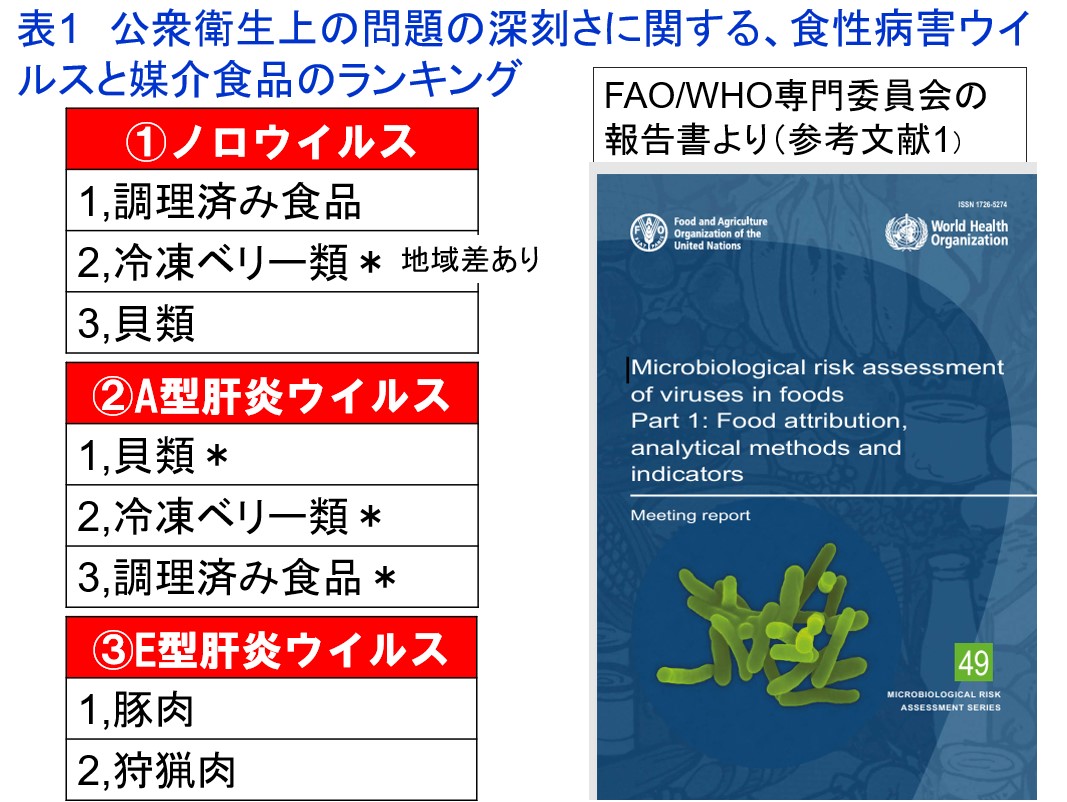

食品や水とともに病原性を持つウイルスは、口から侵入する場合もあります。腸炎や肝炎を起こすウイルスに汚染された食品を食べてしまった多くの人々が、苦しんでいます。2024年12月にFAO/WHOの専門委員会は、ノロウイルスなどの食性病害を起こすウイルスに関する報告書を公表しました(表1)。公衆衛生への影響の大きさのランキングを、ウイルスと媒介食品の組み合わせで発表しています。これらのウイルスの対策には、フードチェーン全体での取り組みが必要です。

図1は、米国食品医薬品庁FDAのホームページに掲載された、ベリー類によるノロや肝炎ウイルスによる疾病の発生を防止する対策の概要です。表1の①-2と②-2に対応しています。

世界の各地で、生食されるベリー類によるウイルス性の疾患が大きな問題となっています。

食品に適応できる加熱以外のウイルスの不活性化技術も、研究が続けられてきました。わが国でも、高圧処理による貝類のウイルス対策などの実用化が進められています。スペインとイタリアからの報告を紹介させていただきます。

1) プラズマ処理水の利用

プラズマは、正のイオンと負の電子から構成される電離気体として定義されています。物質はその温度が高くなるにつれて固体から液体、液体から気体というようにその状態が変化します。気体の温度がさらに高くなると、電子がその分子や原子から離れて正の電荷を持ったイオンと負の電荷を持った電子とに別れ、プラズマと呼ばれる電離気体になります。

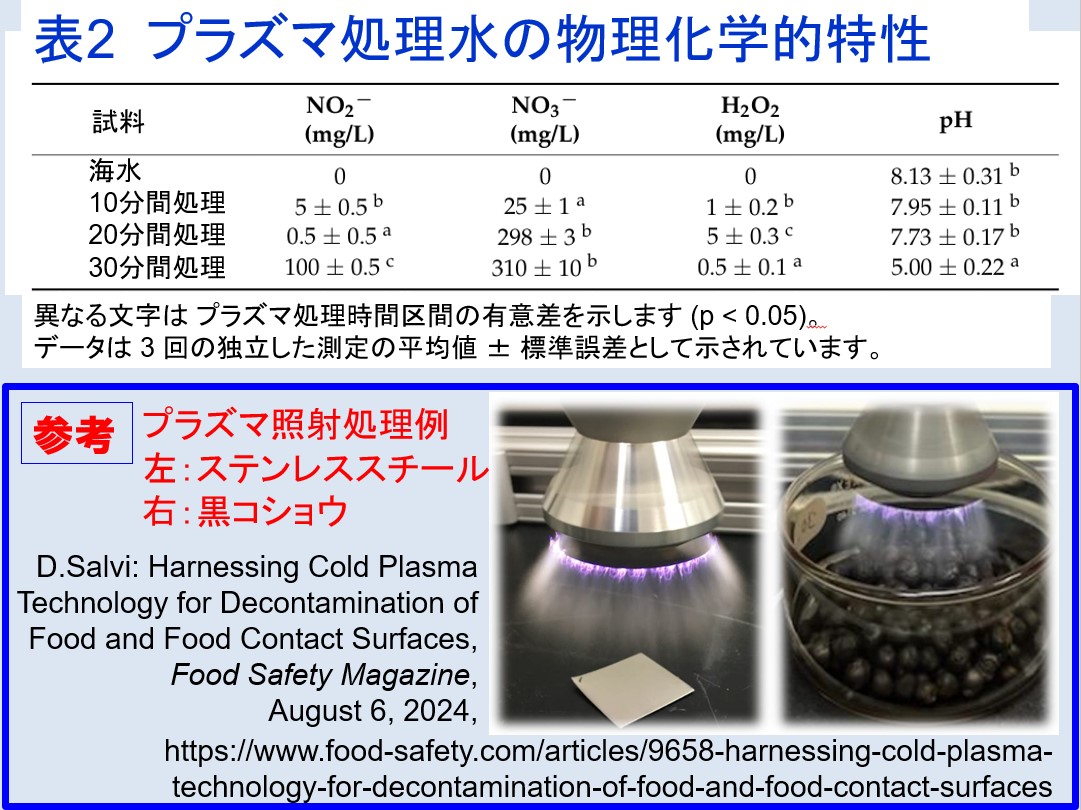

表2の下段の参考図は、食品加工に良く用いられるステンレス板や黒コショウにプラズマを照射している様子です。海水のプラズマで処理には、ジェット-誘電体バリア放電 プラズマを使用し、ジェット ノズル海水表面から 5 cm の位置に配置ました。処理時間10、20、30分間の3種類のプラズマ処理海水を調整しました。表2のような、プラズマ処理水が得られています(参考文献2)。

ノロウイルスの不活性化実験が行われています。ヒトノロウイルスの代替実験として、マウスノロウイルス、ネコカリシウイルス、チューレンウイルスの不活性化が行われ、良好な結果が得られています。

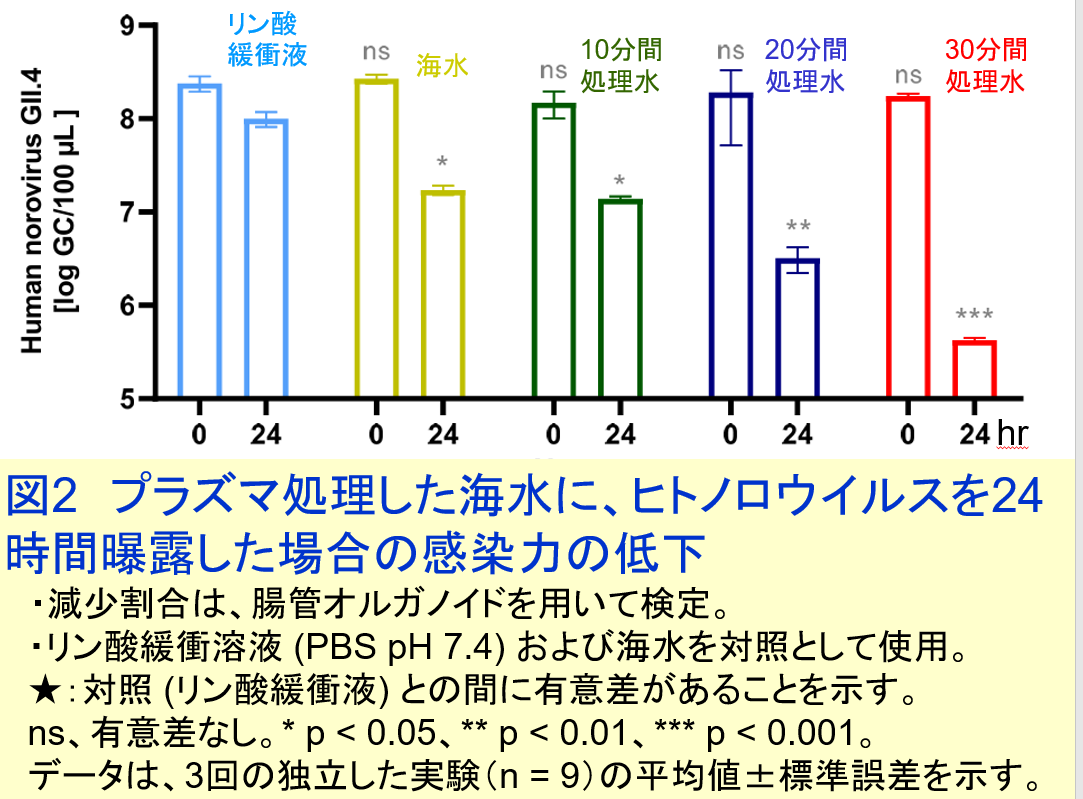

ヒトノロウイルスの不活性化を確認するためには、ウイルスが感染できる培養細胞系の確立が必要です。未だに確立されていません。代替実験として腸管オルガノイドが導入され、図2のように、不活性化実験が行われました。わが国では花王が腸管オルガノイドを利用して、次亜塩素酸ナトリウムなどによってヒトノロウイルスが不活性化されることを明らかにしています。

プラズマ処理水の実験では、ヒトノロウイルスとしてGⅡ.4が使用されています。プラズマ処理した海水に 24 時間曝露した後の感染性が測定されています。対照実験区には、プラズマ処理していないリン酸緩衝液PBSと海水が使用されています。プラズマ処理時間に比例して、ヒトノロウイルスの不活性化率が増加することが確認されています。

表2のように、プラズマ処理時間が長くなると硝酸イオンや亜硝酸イオンが増えることから、ヒトノロウイルスの不活性化には、これらのイオンが関与しているのではないかと考察されています。

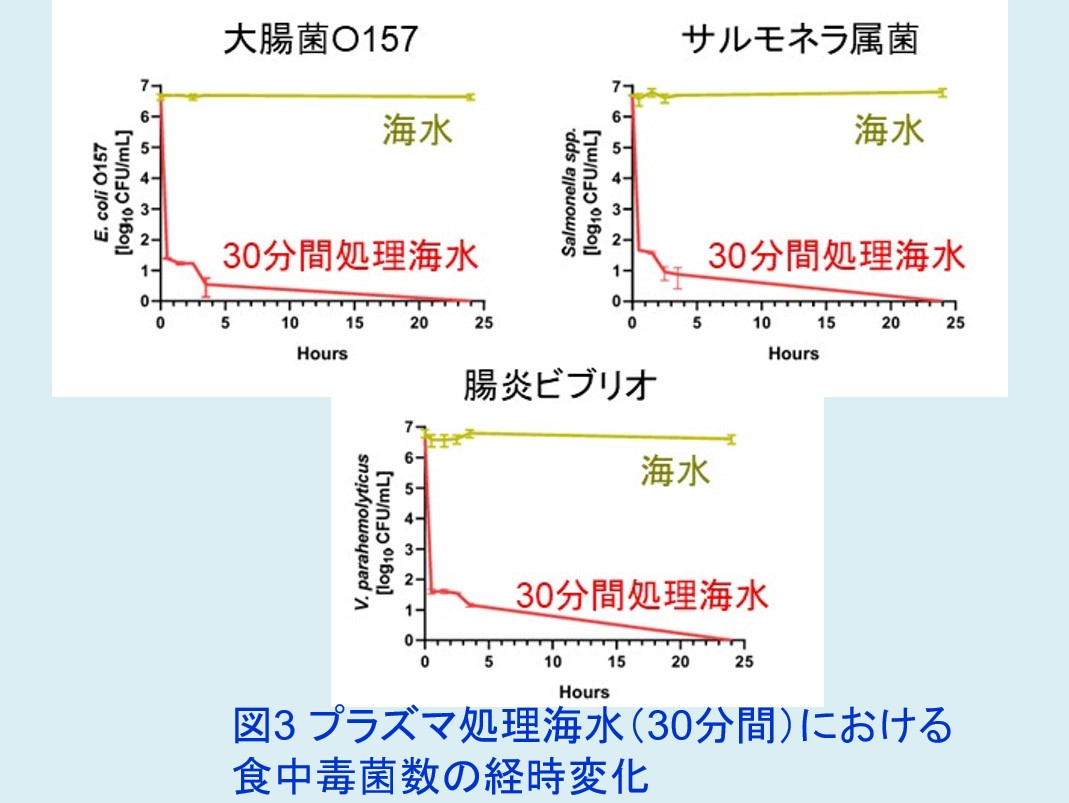

図3には、3種類の食中毒菌の殺菌実験の結果が示されています。いずれもグラム陰性の食中毒菌ですが、プラズマ処理水中では24時間以内にいずれも殺菌されたと報告されています。いずれもグラム染色陰性の食中毒菌です。陽性菌の実験が待たれます。

プラズマ処理水は、ヒトノロウイルスの不活性化や食中毒菌の殺菌現象を示しました。この能力を貝類の清浄化に活かそうと実験が、ムール貝やカキを使って行われています。

2)食品用途への天然物の利用

食品関連産業界では、ノロウイルスなどの消毒剤として、次亜塩素酸などの塩素系化合物、アルコール製剤を使用してきました。先進国を中心に、これらの消毒剤、特に塩素系化合物の残留物や反応物への懸念から代替物が検索されてきました。抗菌および抗ウイルス活性を持つ天然化合物が、直接あるいは間接的に食品へ使用できる有望な候補として浮上していました。食品に配合された場合の天然化合物の抗ウイルス活性の評価法も進歩してきました。

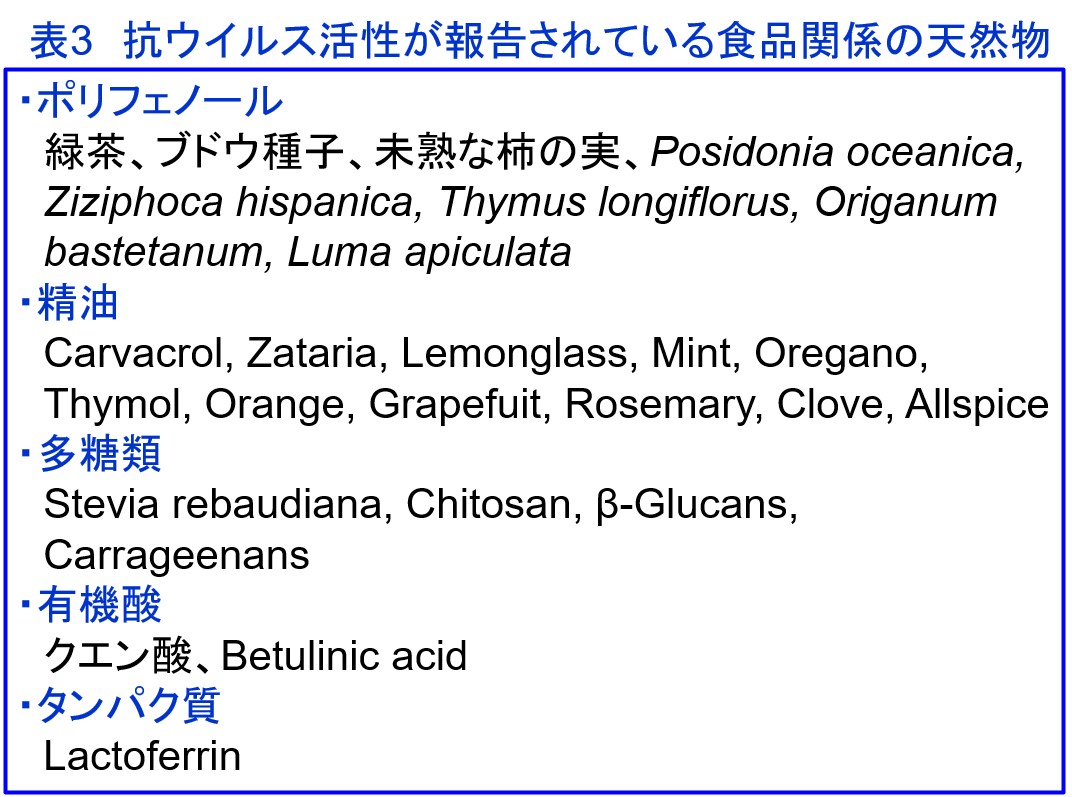

表3のように、食品への適用時の抗ウイルス活性を調べた研究も行われ、緑茶抽出物、ブドウ種子抽出物、カラギーナンなどの有効利用が期待されています。これらは、食品接触面の消毒剤、農産物洗浄液、食品包装材料、および食品コーティング剤としても研究されています。青果物などの保存期間を延ばすコーティングの開発も行われています(参考文献3)

食品用途における抗ウイルス剤としての天然物の探索・利用は、以前から試みられてきました。

研究開発手法が未整備であり、初期段階ですが、さまざまな食品におけるウイルス汚染を軽減するために天然化合物を使用する研究が増えています。ハラペーニョ、リンゴ、牛乳、レタス、カキなど、さまざまな食品にさまざまな天然物を直接適用した場合の有効性に関する知見が得られています。

ポリフェノール、カルバクロール、クルクミンなどにより、ネコカリシウイルス、ネズミノロウイルス、A型感染ウイルスなどの感染力価が低下することが判明しています。

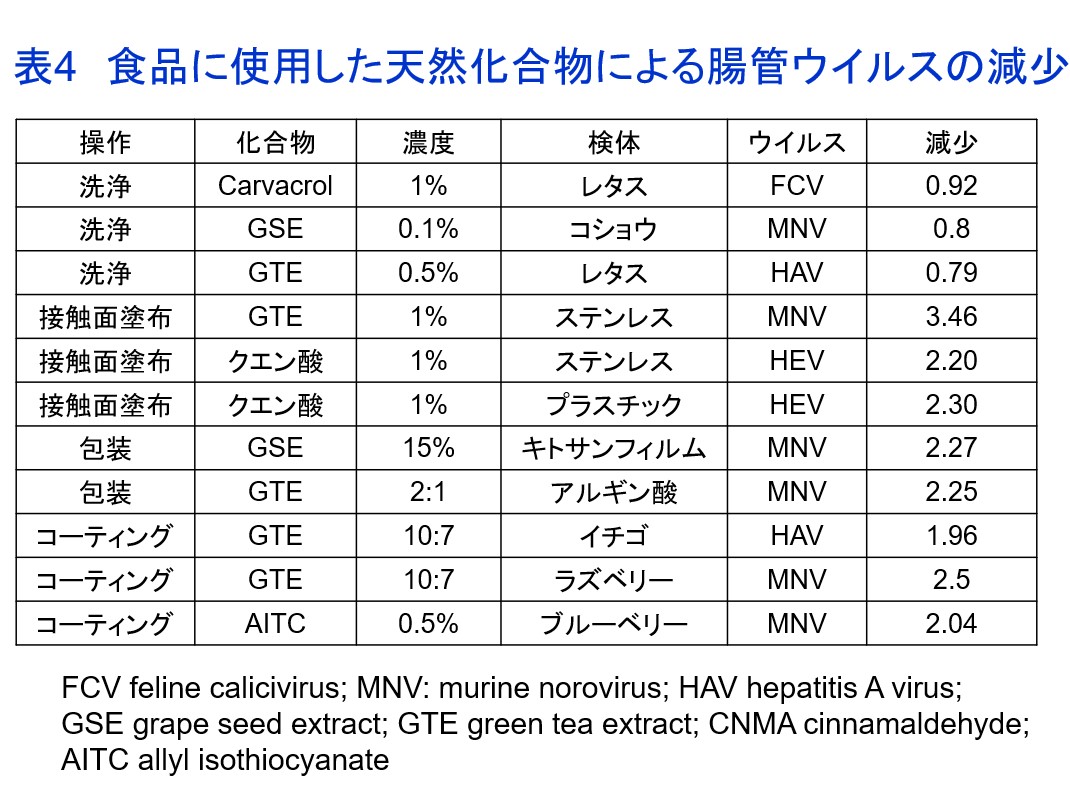

表4は、食品やその環境に使用した天然物によるウイルスの減少についてまとめたものです。さらなる展開による、食性病害を起こすウイルスの制御に成功を期待しています。

ノロウイルスや肝炎ウイルスなどのウイルスによる食中毒が、季節を問わずに発生しています。ウイルスによる食性病害を防止するためには、フードチェーン全体で清浄化に取り組む必要があります。生食が好まれるわが国では、国民各位のウイルスへの理解と食品取扱い者の絶えることのない食品衛生への貢献が期待されます。清潔な環境の維持に努め、必要に応じて、加熱や消毒を行うことも必要です。

ウイルスは環境に順応する性質もあり、RNAウイルスは遺伝子の変異も起こし易い性質があります。「敵を知り、己を知れば」という孫子の教えもあります。自分がウイルスだったらと仮定して、人間側の対策を盗撮することも必要です。

我々を取り巻く環境も、ウイルスも変化しています。食品衛生対策も変化に対応する努力を続けて行きましょう。

参考文献:

1) FAO & WHO. 2024. Microbiological risk assessment of viruses in foods: Part 1: Food attribution, analytical methods and indicators – Meeting report. Microbiological Risk Assessment Series, No. 49. Rome.

https://doi.org/10.4060/cd3396en

2) I. Falco, Antiviral Activity of Natural Compounds for Food Safety, Food and Environmental Virology, 16: 280–296, 2024.

https://doi.org/10.1007/s12560-024-09605-3

3) A. Pandiscia, et al.: Leveraging Plasma-Activated Seawater for the Control of Human Norovirus and Bacterial Pathogens in Shellfish Depuration, Foods 2024, 13, 850-866, 2024.

https://doi.org/10.3390/foods13060850

4) 花王: ヒトノロウイルス不活化効果を混合物で評価する新手法を開発、2020年07月21日

https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2020/20200721-001/